# Bottle – 스프링뱅크 15년

스프링뱅크 15년은 싱글몰트 위스키 (single malt whisky)이다.

다품종 소량생산으로 이미 위스키애호가들에게는 그 명성이 자자하고 발매하자마자 하입이 붙는 증류소이다.

스프링뱅크는 1828년에 Mitchell 가문의 위스키 증류소로 유명하다.

캠벨타운의 14번째 허가를 받은 증류소로 시작하였지만, 수많던 캠벨타운의 증류소들이 다 망할 때도 가족사업으로서 유일하게 남은 증류소 이기도 하다. 현재는 주변의 글렌가일까지도 인수해서 증류를 진행하고 있다.

어려운 금주법 시기를 지나서, 위스키호황이 찾아온 21세기에도 본인들이 공정의 처음부터 끝까지 모두 손보는 소량생산 체제를 고수하고 있으며, 이는 다른 증류소들의 대량생산 체제로 전환과정에서 생기는 원액의 퀄리티 저하에 맞서 강점으로 돋보이는 계기가 되었다.

덕분에 굉장한 인기와 프리미엄이 끼게 된 증류소.

앞서 말한 것처럼 몰팅부터 증류, 병입까지 모두 스프링뱅크 자체적으로 해결하는 유일한 증류소이며, (보통 병입이나 몰팅은 병행하는 곳이 대부분) 그중에서도 증류에 특이점을 갖는 증류소이기도 하다.

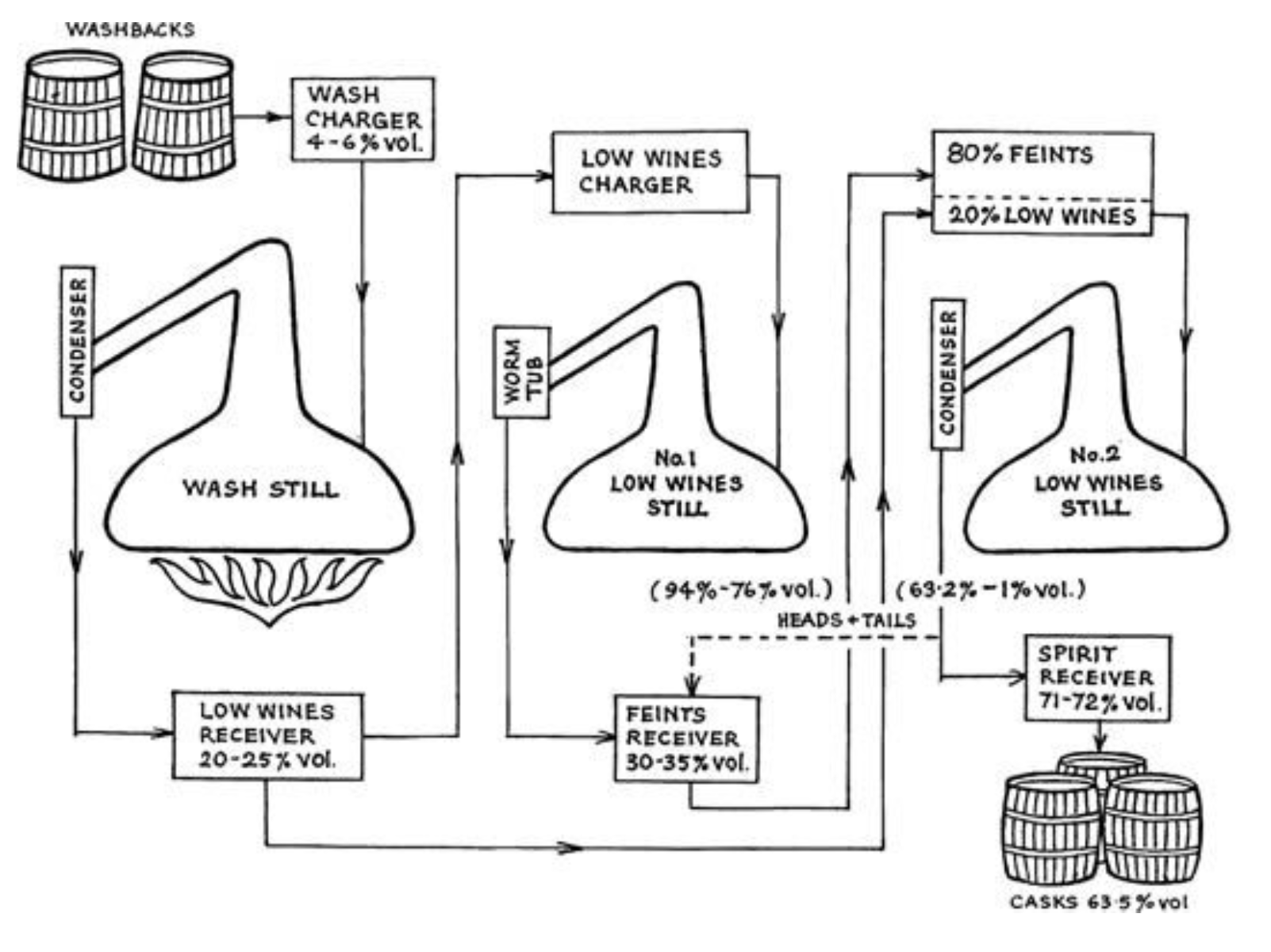

‘2.5회’ 증류라는 재미있는 숫자를 가지고 있으며,

3개의 증류기를 가지고 첫 번째 증류기(Wash still)를 통과할 때 증류되지 못하고 남은 로우와인을 마지막 증류 때 추가하여 증류하는 방식으로 특이한 풍미와 맛을 만들어 내는 유명한 공법을 사용한다.

또 하나 재미있는 사실은 스프링뱅크는 증류기 3개를 이용하여, 본인들 오피셜인 2.5회 증류의 스프링뱅크라인 외에도

2회를 증류하며 피트를 강하게 집어넣는 ‘롱로우’라인과 3회를 증류하여 가벼운 원액의 ‘헤이즐번’라인을 만든다.

이 롱로우와 헤이즐번은 캠벨타운이 한창 번성하던 시기의 스프링뱅크의 이웃증류소였기에 그들을 기리며 제품을 출시하는 것이라고 한다.

생산량은 스프링뱅크 8, 롱로우와 헤이즐번은 각각 1 정도씩 생산하여 내고 있다고 한다. 롱로우와 헤이즐번은 추후 리뷰에서 다루겠다.

어찌 되었든, 스프링뱅크의 스프링뱅크라인으로 대표 오피셜 제품으로는 10년, 12년 CS, 15년 등이 있고,

10년의 경우는 6:4 정도로 버번과 셰리를 섞는 제품을 출시하고 있으며, 12CS는 배치별로 캐스크정보가 상이하고,

스프링뱅크 15년은 풀셰리 캐스크로 유명하다. 15년이 많은 사람들에게 사랑받는 이유 중 하나도 이것.

# Tasting note – 스프링뱅크 15년

- 국가 – 스코틀랜드

- 주종 – 스카치 싱글몰트

- 용량 – 700ml

- 도수 – 46%

- 페놀 – 6~8ppm (추정)

- 가격 – 45~55만원 (23.5월 기준)

노즈 Nose ;

풀셰리캐스크로 알고 있는데, 초반에 은근한 버번캐스크의 꽃내음이 나는 것 처럼 느꼈다.

당연하지만, 부즈는 없고 묵직한 바디감이 느껴지는 꾸덕한 셰리가 느껴진다. 신기한 것은 풀셰리 특유의 쿰쿰한 냄새가 있긴 하지만 거의 잡히지 않는다.

시간이 지날수록 향이 피어올라오고, 피트를 찾으려고 정말 집중하면 노즈 끝자락에 살짝 남아서 더스티 한 느낌과 함께 사라진다.

흔히 말하는 ‘오프노트’가 없는 훌륭한 노즈.

팔레트 Palate ;

입에 떨어지자마자 느껴지는 맛은 새콤달콤한 살구의 느낌. 새콤한 맛이 은근하게 타격감으로 다가온다.

견과류의 고소함도 따라 올라오지만, 흔한 풀셰리캐의 찐하고 과한 카카오닢스정도는 아니고 부드럽고 고소한 견과류 느낌이다.

끝자락에 역시 약간의 스모키가 느껴짐. 정말 밸런스가 좋다고 느껴지는 팔레트.

피니쉬 Finish ;

은은하게 남는 셰리의 풍미와 함께 혀에 짜르르하게 자극을 주는 시트러스가 길게 남는다.

여운으로 남는 시트러스가 입안을 정리해 주어 굉장히 오래 즐길 수 있는 기분 좋은 여운을 남긴다.

# Score (4/5) – 스프링뱅크 15년

“유명한 위스키는 이유가 있다”

뭔가 취미를 즐기다 보면 전혀 알지도 못했던 것들이 굉장히 가지고 싶어지는 것들이 생긴다.

단순 취미에서 알면 알수록 하이엔드를 찾게 되고, 스스로 불러오는 재앙 (스불재)에 빠지게 되는 이유가 아닐까 싶은데, 위스키도 사실 여기에 해당되지 않나 싶다.

현행에서 오피셜들만 즐긴다고 할 때, 그나마 맛과 하입 그 마지노선을 담당하고 있는 제품이 아닐까 싶은 스프링뱅크 15년이다.

고도수를 그렇게 즐기지 않는 그녀도 맛보고 하는 평은 ‘얘는 좀 비싼 애지?’였다. 확실히 체급차이가 느껴진다고 ㅎㅎ.

‘비싸다고 다 맛있진 않지만, 맛있는 애들은 대체적으로 비싸다.’라는 명제가 떠올라서 약간 씁쓸했다.

스프링뱅크의 역사, 공법 등을 다 빼고 정말 맛으로만 봐도 복합적이고 아름다운 맛이었던 것 같다. 흔히 말하는 ‘오프노트’가 하나도 없는 위스키였다. 뭐 하나 출중하게 찌른다기보다 하방을 잘 가꿔서 단점이 없는 느낌을 주는 위스키.

하지만, 역시 보틀로 들여놓고 마시기에는 비싼 편인 것은 사실이다.

그리고 구할래도, 물건이 없고 직구를 하려고 해도 해외에서도 인기가 엄청 많은 위스키이다 보니 정발로 뜨는 순간 삭제되는 여러모로 씁쓸함을 안겨주는 제품. 마셔보고 나서 직구성공할 때까지 대체제를 찾으려고 해도 찾을 수가 없어서 언제나 오피셜라인정도를 즐기는 나 같은 유저들에게 신포도 역할을 하는 사악한 위스키이다 ㅎㅎ.

확실히 레이어, 복합도 면에서 다른 점이 있구나라는 것을 느끼게 해주는 위스키였다. 재차, 유명한 데에는 이유가 있다는 게 느껴지는 위스키랄까. 맛있는 것은 당연하고, 정말 노트를 분석해 나가는데 즐거움이 있는 위스키.

아.. 대만여행 가서 한 병 사와야지라고 오늘도 다짐하면서 잠든다ㅜ